医療安全いわて公開フォーラム 報告

医療関係者の連携で安全な医療体制の確立を

岩手県医師会 会長 石川 育成

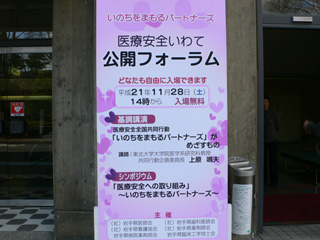

平成21年11月28日(土)午後2時から、「医療安全いわて公開フォーラム」が岩手教育会館で開催された。今回のフォーラムは医療安全全国共同行動の一環として行われ、岩手県医師会、岩手県歯科医師会、岩手県看護協会、岩手県薬剤師会、岩手県病院薬剤師会、岩手県臨床工学技士会の六団体の主催であった。

平成21年11月28日(土)午後2時から、「医療安全いわて公開フォーラム」が岩手教育会館で開催された。今回のフォーラムは医療安全全国共同行動の一環として行われ、岩手県医師会、岩手県歯科医師会、岩手県看護協会、岩手県薬剤師会、岩手県病院薬剤師会、岩手県臨床工学技士会の六団体の主催であった。

六団体を代表して、岩手県医師会の石川育成が「医療安全対策として、今回初めて医療関連六団体の主催で行われることは意義深いこと」と挨拶した。六団体の会長が紹介された後、基調講演が行われた。

基調講演は、東北大学大学院医学系研究科教授・共同行動企画委員長の上原鳴夫先生が「医療安全全国共同行動“いのちをまもるパートナーズ”がめざすもの」と題して約1時間の講演を行った。上原先生は講演の中で、「医療に伴う傷害/有害事象:Medical Harm」について説明した後、アメリカにおいて年間500万件とも言われる有害事象を未然に防ぐために、多くの病院がこのキャンペーンに参加した経緯について述べ、さらに有害事象を未然に防ぐため、Human errorをカバーするシステムを確立し、そのシステム構築に向けてあらゆる職種のひとが共通意識を持ち、さらには一般市民の意識を高めていくことの必要性を強調した。

基調講演は、東北大学大学院医学系研究科教授・共同行動企画委員長の上原鳴夫先生が「医療安全全国共同行動“いのちをまもるパートナーズ”がめざすもの」と題して約1時間の講演を行った。上原先生は講演の中で、「医療に伴う傷害/有害事象:Medical Harm」について説明した後、アメリカにおいて年間500万件とも言われる有害事象を未然に防ぐために、多くの病院がこのキャンペーンに参加した経緯について述べ、さらに有害事象を未然に防ぐため、Human errorをカバーするシステムを確立し、そのシステム構築に向けてあらゆる職種のひとが共通意識を持ち、さらには一般市民の意識を高めていくことの必要性を強調した。

その後以下のとおり、五団体からそれぞれの立場で意見発表が行われた。

医師の立場から(岩手県医師会常任理事 逢坂宇一)

人間は間違いやすい(To err is Human)という認識に立った上で、医療行動を行うべきであり、その代表的な事として「手術前のTime-out」を紹介した。その他、感染症対策として「標準予防策:Standard-precautions」の励行の重要性を説き、さらには点滴の作り置きは絶対にしない、など医療での問題点を鋭く指摘した。

歯科医師の立場から(岩手県歯科医師会理事 児玉厚三)

歯科診療所においても医療安全対策が改正医療法により義務化されたが、歯科医療従事者だけではなく、患者との良好な信頼関係を構築することが医療安全が成り立つ基盤であり、今までは「より安全に治療する」ことのみが強調されていたが、今後は「改正医療法の遵守」を基本にして、スタッフとともに系統的で「より高度な医療安全」を整備していきたい、と強調した。

看護師の立場から(岩手医科大学附属病院医療安全推進室専任看護師 菅原敦子)

岩手医大では、患者誤認を確実に防ぐために「患者本人をフルネームで呼び、フルネームで答えていただく」、「同姓同名などを防ぐ意味で、生年月日の確認」などを行っている、と紹介した。中には面倒がって嫌がる患者もいたが、患者誤認による医療事故、医療過誤を防ぐ意味で重要なこととして、ポスターをつくって目立つところに掲示し、またリーフレットを作って活用している事例が示された。

薬剤師の立場から(岩手県薬剤師会常務理事 岩手県病院薬剤師会会長代行 工藤賢三)

薬は「諸刃の刃」であり、使い方によっては毒にも薬にもなる、という認識の上に立ち、薬剤師の果たすべき業務を詳しく紹介した。処方内容について疑問がある場合には処方医師に対して「疑義照会」を行うことが義務づけられていることや、薬暦の重要さ、重複投与の危険性など、問題点を指摘した。最後に薬と上手に付き合うために「お薬手帳」の活用を参加者に呼びかけた。

臨床工学技士の立場から(岩手県立大船渡病院MEセンター 菊池雄一)

臨床工学技士が医療安全に寄与できることは、医療機器を管理、取り扱いをする専門職として、安全使用のための研修を実施し、保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施、ならびに生命維持管理装置を代表とする医療機器全般の操作、技術を研鑽して医療に提供することで、医療機器に関する安全性の向上と信頼性を確保することである、などと強調するとともに、「輸液ポンプ・シリンジポンプと人工呼吸器の安全管理についての取組み」を紹介した。